Экскурсовод, координатор «Тотального диктанта» в Новосибирске Андрей Поздняков еще в прошлом веке понял, что выбрал для жизни подходящий город. А совсем недавно убедился — с районом ему тоже повезло. Грохочущая, промышленная Дзержинка-трудяга стала для него не заводской окраиной, а местом со своими загадками, пропитанным романтикой авиастроения. Во время прогулки по ее главной улице, проспекту Дзержинского, Андрей Поздняков рассказал N1 о том, почему не любит сталинки и откуда взялись характерные для Новосибирска эклектика и сумбурность, которые у нас принято ругать.

Первым делом — самолеты

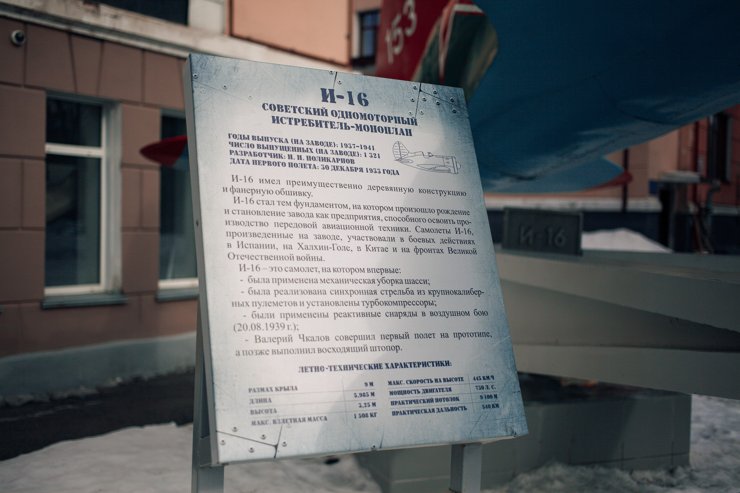

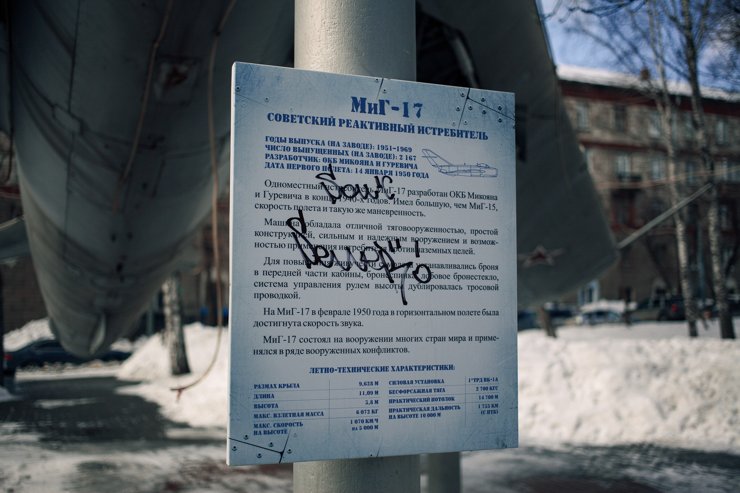

Моей дочери было полтора года, когда мы переехали в Дзержинский район. Тогда как-то особенно активно над городом летали громкие «СУшки». Однажды, когда ей было уже около двух, ребенок, наверное, впервые услышал гром. «Самолет!» — закричала дочь. Пришлось объяснять, что это обычная гроза и громкие звуки не всегда имеют отношение к авиапрому. В общем-то, грохот самолетов и вся эта авиационная атмосфера очень характерна для проспекта Дзержинского и его окрестностей. Мне порой очень обидно, что этот проспект с его историей и архитектурой меркнет на фоне Богдашки.

Это очень правильно, что ее так раскрутили и она получила внимание, так и должно быть. Все эти маленькие локальные идентичности — очень круто. Но меня немного обижает, что Дзержинский район остается в стороне. Я его чертовски люблю, и это достойное место: сталинки, авиазавод (я там был всего один раз, но мечтаю побывать еще и изучить территорию детальнее), вся эта авиастроительная история, маленькие памятнички, Березовая роща, сад Дзержинского…

Дзержинский район продолжает меня удивлять тем, что он хоть и промышленный, но я не чувствую, что живу на городской окраине. Да, здесь есть «неприятности» вроде закусочных, которые продают алкоголь после десяти вечера, и их изрядно выпивших клиентов, но где их нет? При этом отсутствует ощущение маргинальности района — в большинстве своем люди здесь приятные, отзывчивые.

Дзержинка как судьба

В Новосибирск я приехал в 1994-м году из Павлодара. Там тогда стало совсем тяжело: смена власти, смена валюты, много всяких неприятных вещей, которые болезненно отозвались на жизни в целом. И я понимал — в Павлодар уже не вернусь. Тоску по родине ощущал только в первый год. Потом понял, что стал новосибирцем, причем именно «с Дзержинки».

Вообще, в Новосибирске я поменял несколько мест жительства: учился в Академгородке, первая квартира вообще была в Бердске, жил на Ипподромской, на Грибоедова в районе шоколадной фабрики… Но как-то так сложилось, что все время так или иначе был связан с Дзержинским районом, хотя жить здесь начал только в 2015-м.

Я здесь работал, жена здесь работает, рядом живет сестра, здесь есть замечательная Березовая роща, где мы всей семьей любим гулять. Не могу сказать, что мы так уж целенаправленно переезжали именно в Дзержинский район. Но именно так совпало, о чем мы теперь не жалеем.

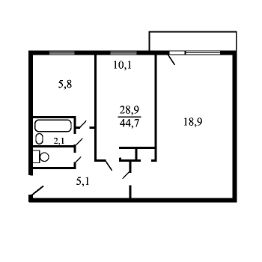

Мы живем в так называемом директорском доме. Жена как инженер-строитель категорически выступает против новостроек, она убеждена — нужно, чтобы дом «уселся» и чтобы вскрылись все строительные «косяки», а на это требуется минимум пять лет. Поэтому мы искали именно старый дом. И нашли его: 1963-го года постройки, трехэтажный. По сути, он очень близок к сталинке, с большими площадями, высокими потолками.

Ананасы, флорентийские балконы и другие загадки Дзержинки

На самом деле, сталинскую архитектуру я не люблю. У нас принято противопоставлять ее тесным хрущевкам, но хрущевки-то надо сравнивать с землянками и бараками, из которых людей переселяли в новое жилье, а не с помпезными домами, к тому времени уже давно обжитыми. В Новосибирске было огромное количество и землянок, и бараков, и так называемых копай-городков, и строить на фоне всего этого показушные дворцы было весьма в духе времени.

Конечно же, они завораживают. Но не только красотой и монументальностью, а еще и удивительной непрактичностью — зачем в Сибири строить настолько большие балконы и колонны, которые закрывают и без того дефицитный солнечный свет? Сибирь — это не Флоренция…

Но в сталинской архитектуре, если внимательно присматриваться, можно найти множество любопытных деталей. Например, возьмем Новосибирский радиотехнический колледж. Этот техникум появился в 1944-м году и готовил кадры для завода имени Коминтерна, «Точмаша», «Электросигнала» и других промышленных предприятий.

Здание для него построили в пятидесятые, и относительно недавно кто-то из новосибирских краеведов — то ли Саша Матвеев, то ли Игорь Маранин — заприметил его любопытный декор: барельефы в виде ананасов над входом! Ананасы в Сибири — очень странно…

На проспекте Дзержинского можно увидеть много загадок, много скрытого. Взять, к примеру, ДК «Строитель» — это типовое здание с одной очень классной особенностью: на фасаде есть мозаичное панно авторства художника Василия Кирьянова (известнейший новосибирский монументалист, автор многих городских мозаик — Ред.).

Неравнодушные горожане несколько лет добивались, чтобы его внесли в список объектов культурного наследия. И хотя все получилось, сейчас оно по-прежнему затянуто баннерами.

Вообще, Новосибирск — это такой удивительный город: постоянно какие-то его старые «сущности» выпирают из-под нового. А здесь, наоборот, новая «сущность», возможно, не плоха сама по себе. Здорово, что у нас появился такой концертный зал, но попытка затянуть красивую мозаику баннером очень сомнительна…

Вообще, Новосибирск — это такой удивительный город: постоянно какие-то его старые «сущности» выпирают из-под нового. А здесь, наоборот, новая «сущность», возможно, не плоха сама по себе. Здорово, что у нас появился такой концертный зал, но попытка затянуть красивую мозаику баннером очень сомнительна…

Зато я чертовски люблю здание Дзержинской администрации. Это советский модернизм, и фасад выглядит довольно мрачно, но внутри — просто невероятно! Если вы никогда там не были, зайдите, просто чтобы увидеть этот атриум.

Из всех новосибирских административных зданий оно самое оригинальное. Как и большинство людей, я не очень люблю сталкиваться с властными структурами, решать какие-то вопросы, просиживать в очередях и так далее, но сюда ходить мне даже приятно!

Мелодии «Чекалды»

Перекресток Трикотажной и проспекта Дзержинского для меня навсегда останется очень значимым местом. Когда я еще не стал новосибирцем, в девяносто каком-то году, мы сюда поехали специально в магазин «Мелодия» за редкими пластинками. Добирались от вокзала Новосибирск-Главный пешком, потратили практически полдня, но достали все-таки альбом «Калинова моста» «Дарза». Я и сейчас время от времени покупаю редкий винил, но уже на ярмарке перед ДК «Чкалова». Она была легендарной всегда. «Чекалда» — это наша «Горбушка».

Сюда приезжали за дефицитными книгами и, конечно, музыкой, которую больше негде было достать. До пандемии я регулярно сюда наведывался. Покупал пластинки, которые по какой-то причине обошли меня стороной в советское время. Ведь было как: допустим, вышла пластинка Юлия Кима (советский поэт, бард, исполнитель авторской песни — Ред.) но нет никаких гарантий, что вы ее сможете купить. А на «Чекалде» в любые времена можно было раздобыть практически все.

Сейчас винил стоит очень по-разному. Все зависит от исполнителя, тиража, года выпуска и так далее. В наши дни очень ценятся альбомы советских национальных ВИА: украинского ансамбля «Кобза», грузинского «Орэра», «Дос-мукасана» из Казахстана. Такой винил стоит около тысячи рублей. А вот альбомы Янки Дягилевой, которые вышли сразу после ее смерти или записи Егора Летова стоят не меньше десяти-пятнадцати тысяч.

Само здание ДК «Чкалова» ужасно интересно. Один только вход в фойе через подземный переход чего стоит. На его козырьке некогда стоял самолет. Не знаю, типовая это постройка или нет, но этот дворец трудящиеся завода Чкалова построили в честь столетия со дня рождения Ленина. По сути, для Новосибирска это второй «Дом Ленина».

Но знаменит дворец культуры тем, что происходило внутри. В 1987-м году здесь прошел первый сибирский рок-фестиваль. Это было уникальное событие. Тогда возникли группы «Гражданская оборона», «Калинов мост». Кстати, «Калинов мост» в тот день облажался: Дима Ревякин стушевался, выступление получилось провальным, хотя это им не помешало в дальнейшем. А хедлайнером фестиваля стала группа «Наутилус Помпилиус». Есть даже альбом-двойник под названием «Некоммуникабельность», так вот вторая часть альбома — это концерт, записанный именно здесь, в «Чекалде».

Но знаменит дворец культуры тем, что происходило внутри. В 1987-м году здесь прошел первый сибирский рок-фестиваль. Это было уникальное событие. Тогда возникли группы «Гражданская оборона», «Калинов мост». Кстати, «Калинов мост» в тот день облажался: Дима Ревякин стушевался, выступление получилось провальным, хотя это им не помешало в дальнейшем. А хедлайнером фестиваля стала группа «Наутилус Помпилиус». Есть даже альбом-двойник под названием «Некоммуникабельность», так вот вторая часть альбома — это концерт, записанный именно здесь, в «Чекалде».

Планета под названием «Новосибирск»

Я бы сказал, что Новосибирск очень разный. Когда я переехал в этот огромный город из маленького Павлодара, я подумал, что попал на другую планету под названием «Новосибирск». И это ощущение иногда возникает до сих пор. Когда ты целый день кружишь на машине — жену отвезти на работу в Мочище, потом поехать масло поменять на Богдашке, потом встретить экскурсантов в Толмачево и провести с ними экскурсию, а вечером успеть в «Бродячую собаку» на концерт, — понимаешь, что весь день занимался совершенно разными делами в совершенно разных частях одного и того же города. Справедливости ради, Мочище и Толмачево — это не совсем Новосибирск, но все-таки неразрывно с ним связаны. Но сравните, скажем, Хилокский рынок и Академгородок. А ведь и то и другое — Новосибирск.

Вообще, многие упрекают наш город в излишней эклектичности, сумбурности — дескать, слишком уж он неоднородный, нецелостный: купеческий особняк рядом с хрущевкой, недострой из девяностых соседствует с шедевром конструктивизма, и все это в одном квартале.

Новосибирск действительно очень разный, но так захотела история. Тот факт, что именно здесь появился железнодорожный мост — не заслуга города и не его вина. И что во время эвакуации так много заводов приехало именно сюда. Просто так сложилось. Город не поспевал сам за собой, захлебывался в новых идеях и до сих пор увлекается какими-то мегапроектами, которые часто не заканчиваются ничем.